Yogyakarta, 8 Oktober 2024—Digitalisasi telah membentuk ruang baru sekaligus disrupsi di masyarakat. Perkembangan teknologi digital terus melaju pesat tanpa diiringi dengan kesiapan masyarakat. Center for Digital Society mengulik isu tersebut dalam Digital Society Week 2024 hari ke-5 pada Senin (8/10). Diskusi panel mengangkat tiga topik utama bersama para ahli, yakni adopsi teknologi baru, mitigasi misinformasi, dan literasi digital.

Problematika kesiapan masyarakat menghadapi perkembangan digital ternyata tidak hanya dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang. Negara maju seperti Inggris ternyata juga belum memiliki kerangka kerja paten guna meningkatkan literasi digital masyarakatnya. Hal ini disampaikan oleh Luthfi Baihaqi Riziq, Research Assistant CfDS dalam panel berjudul “Digital Literasi dan Kesiapan Adopsi Teknologi Baru di Indonesia”.

“Hanya 2% dari siswa Inggris yang mampu mengidentifikasi misinformasi. Sejauh ini mereka menerapkan dalam kurikulum, itu dari klaim pemerintah. Tapi sebagian besar pengajar merasa kalau ini belum cukup untuk membekali peserta didik dengan literasi digital,” terang Luthfi. Belum siapnya literasi digital masyarakat menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap media-media berita di Inggris.

Berbeda dengan Inggris, Luthfi melanjutan, Kanada memiliki kerangka kerja yang lebih terdesentralisasi. Meskipun sama-sama tidak memiliki kerangka kerja untuk peningkatan literasi digital masyarakat, namun setiap teritori pemerintah secara aktif bergerak untuk “melek digital”. Inisiatif ini muncul secara organik di masyarakat dan berbasis pembelajaran peer to peer. Organisasi nirlaba dan jaringan antar pendidik juga berkolaborasi agar pembelajaran di sekolah terus dikembangkan melalui lanskap digital.

Sedangkan di Indonesia, adanya Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas pembelajaran bagi peserta didik. Literasi digital bisa menjadi opsi dalam pembelajaran apapun, selama tetap relevan dengan materi utama. Sayangnya, kemungkinan besar terjadi implementasi dengan standar berbeda karena kurangnya pengetahuan pengajar dalam memberikan materi literasi digital. Hilman Nurjaman yang juga merupakan peneliti CfDS menanggapi isu dengan peluang implementasi AI.

“Negara-negara seperti Finlandia dan Amerika telah banyak memanfaatkan AI dalam e-learning. Kalau di Indonesia, tentu harus memerhatikan pemerataan akses digital,” ucap Hilman. AI mungkin bisa menjadi salah satu metode untuk memberikan materi mengenai literasi digital. Tapi perlu diperhatikan juga kondisi pemerataan digital di daerah-daerah terpencil. Jangan sampai ketika AI diterapkan dalam pendidikan, banyak siswa yang justru merasa tertinggal dan terabaikan karena tidak bisa mengikuti proses pembelajaran.

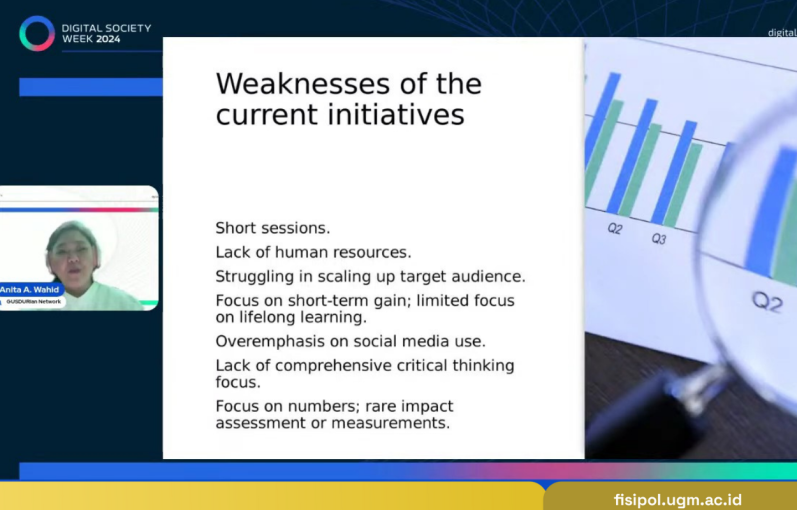

Selain urgensi pendidikan, literasi digital juga penting diterapkan untuk menghindarkan masyarakat dari misinformasi dan hoaks. Isu tersebut dibahas dalam panel dua berjudul “Rethink Digital Literacy Strategies to Mitigate Misinformation and Disinformation” oleh Anita Ashvini Wahid, Digital Democracy Activist. Menurutnya, tersebarnya misinformasi dan hoaks terjadi secara progresif dan tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak saja.

“Kalau kita kembali ke Pemilu 2024 kemarin, kita bisa melihat bagaimana kita menghadapi bentuk-bentuk misinformasi yang jauh lebih variatif dibanding kerangka kerja yang sudah kita siapkan,” ucap Ashvini. Kebijakan dituntut untuk responsif dan reaktif terhadap segala perubahan. Salah satu yang menurut Ashvini dapat dilakukan adalah membangun budaya literasi pada generasi muda. Strategi ini mendorong terbentuknya masyarakat yang kuat literasi dan imun terhadap misinformasi.

Digital Society Week 2024 CfDS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM ini ditujukan tidak hanya sebagai wadah diskusi perkembangan teknologi, namun juga memberikan ruang bagi masyarakat agar mampu memahami pentingnya literasi digital dalam kesiapan menghadapi digitalisasi dan menciptakan ruang digital yang aman. (/tsy)