Yogyakarta, 3 April 2020—“Koordinasi sangat penting karena kita memasuki fase krisis yang luar biasa. Dalam situasi normal, risiko paling tinggi dari ketiadaan koordinasi adalah inefisiensi atau korupsi. Tapi risiko di situasi krisis saat ini, kita mempertaruhkan nyawa saudara, keluarga dan kemanusiaan,” ujar Cornelis Lay dalam Serial Dikusi Fisipol UGM yang dilaksanakan pada Jumat (3/4) silam.

Menghadirkan dua guru besar dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Purwo Santoso dan Cornelis Lay mengangkat isu mengenai krisis koordinasi negara terhadap COVID-19 dalam Serial Diskusi Penanganan Krisis COVID-19 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom dan Youtube Live. Menurut Cornelis Lay – yang akrab disapa Conny– koordinasi membutuhkan suatu arah komunikasi yang jelas. “Kita tidak memiliki kesejajaran informasi, tidak punya arah komunikasi satu sama lain, hasilnya terdapat kebingungan luar biasa di tingkat publik, membuat publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya pemerintah kerjakan, muncul ketidakpercayaan juga dari masyarakat,” ujar Conny.

“Problem koordinasi terdapat pada otoritas vertikal yaitu otoritas atas dan bawah (top-down). Seperti otoritas nasional, provinsi, kabupaten yang mempunyai jalur yang beda-beda. Menurut saya, adanya kebijakan berbeda di tingkat bawah bukan karena tidak ingin terlibat dengan kebijakan pusat, tapi kebingungan harus melakukan apa, sedangkan yang diatas selalu bertengkar,” ujar Conny. Permasalah koordinasi pun juga disebabkan adanya persaingan antar individu, “Masih ada di benak pejabat publik bahwa mereka akan diukur prestasinya dari pencapaian yang dilakukan masing-masing unit, bahkan terjadi rivalitas untuk mengklaim bahwa dirinya yang paling baik atau paling bekerja di situasi sekarang,” tutur Conny.

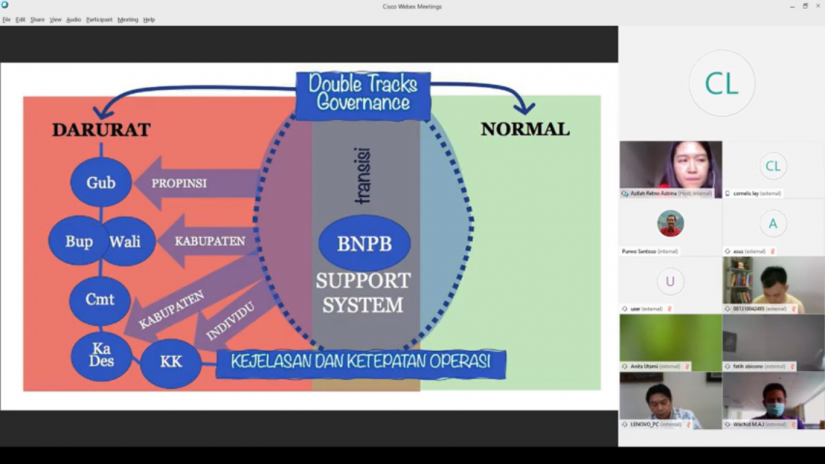

Selanjutnya, Purwo Santoso menjelaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, governance kondisi darurat yang selama ini Indonesia dihadapi adalah bencana alam, sehingga gagap ketika harus mengelola bencana non-alam terutama kesehatan. “Melalui Double Tracks Governance, kita tahu apa yang harus kita lakukan ditandai dengan tampilnya BNPB untuk mengendalikan situasi ketika kedaduratan itu ada. Ketika membicarakan koordinasi, kapasitas support system dibutuhkan agar koordinasi dari pucuk pimpinan hingga grassroot indivudu rumah tanga yang belum mapan bisa terbangun,” ujar Purwo.

“Belajar dari Singapura, kita bisa segera membangun sistem informasi digital dimana semua individu matters dan data yang terlampir bisa disajikan baik karena yang tekoordinasi maupun belum terkoordinasi. Karena di Indonesia belum terkoordinasi, maka seringkali keputusannya diambil berdasarkan judgement parsial.” tambah Purwo. “Kita perlu support system untuk menghasilkan decision making yang tepat guna, pemerintah memang belum mapan tapi mestinya bisa dikejar dengan cepat melalui big data analytic dengan berbagai instrumen teknologi yang ada. Namun sayangnya, seringkali kita masih mewarisi birokrasi yang kaku,” ujar Purwo.

Koordinasi Bukan Sekadar Hierarki

Menurut Cornelis Lay, karakter bencana paling fundamental dari COVID-19 adalah wataknya yang seperti terrorisme yaitu indiscriminate target, terlepas dari kelamin, usia, status ekonomi dan lainnya. Maka koordinasi dari alur manapun tidak menjadi masalah, yang terpenting, harus dengan kesadaran bahwa kita menghadapi sesuatu yang serius. “Karena sifatnya yang indiscriminate target, jangan sampai merespon bencana dengan logika hierarki kekuasan maupun logika demokrasi. Ini bukan saatnya memperdebatkan tentang arah sentralisasi atau desentralisasi, bukan tentang demokratis maupun otoritarian, tapi logika secara kolektif, “ ujar Conny.

Hal tersebut pun disetujui oleh Purwo, “Karena musuhnya tidak terlihat, penanggulangan krisis tidak mempersoalkan ‘siapa bisa apa’, ‘siapa melakukan apa’, karena yang penting adalah aksinya,” tegas Purwo. “Koordinasi bukan tentang orang, tapi tentang nurani untuk menyelamatkan nyawa. Kode etik dari bencana adalah nyawa, kesadaran untuk menghilangkan peluang adanya korban adalah pertaruhannya. Kalau kita berhasil, Indonesia bisa punya kearifan kolektif, ada titik tengah antara komunis dengan logika pasar,” ujar Purwo.

Melalui diskusi tersebut, kedua pembicara bersepakat bahwa koordinasi bukanlah sekadar terminologi teknokratis untuk mempertemukan interest instusi publik, namun lebih sebagai sistem logis. Seperti halnya Jogja yang menggambarkan kepedulian semua orang melalui inisatif, dengan tujuan yang sama bahwa jangan sampai ada yang menjadi korban. Esensi fundamental lewat concern yang sama itulah yang disebut dengan koordinasi.

Dilema Kooordinasi Pada Birokrasi

Melalui analisis Purwo, ia memahami bahwa terdapat dilema pada para birokrat karena rasa kemanusiannya yang dipertaruhakan ketika dihakimi dengan hukum normal, sedangkan dituntut pula untuk bertindak pada keadaan abnormal. “Karena normalnya diatur dengan logika formal, jangan sampai keputusan tidak diambil karena hanya takut dengan syarat ‘cap’ birokrasi,” ujar Purwo. Hal tersebut pun juga turut menjadi perhatian Conny, “Jangan sampai ada temuan kriminal setelah krisis berakhir bahwa keputusan pemerintah akan dipersoalkan dengan logika normal. Kalau cara berpikir seperti ini dipakai dalam situasi darurat, justru akan lebih banyak korban dan lebih banyak kerugian lain yang akan kita hadapi,” ujar Conny.

Purwo memahami bahwa ada dilema antara otoritas dengan akurasi keputusan, dalam ketidaksiapan seharusnya ada langkah antisipatif namun terhalang oleh banyaknya hambatan. Sayangnya, analisis dengan praduga kritis menjadikan masyarkat cenderung menyalahkan pemerintah daripada berempati, padahal hal terpenting adalah mengelola dilema dan mencari breaktrough dari banyaknya dilema tersebut.

Di akhir diskusi, Conny pun memberikan kesimpulan mengenai pentingnya nilai kemanusiaan. ”Logika kolektif diperlukan untuk membangun kerjasama bahwa diujung perjalanan kita, kemanusiaan adalah nilai tertinggi sebagai bangsa. Semoga, ada transformasi di tingkat global juga bahwa rivalitas negara bisa beralih menjadi kerjasama dan kemanusiaan sebagai nilai baru, ”tutup Conny mengakhiri diskusi. (/Afn)